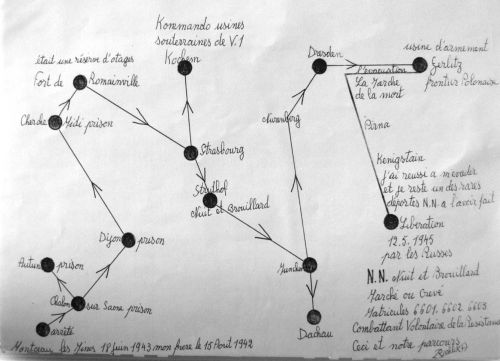

DEPORTATION : Natzweiler, kommando Kochem....

|

A son domicile, en novembre 2011...

|

|

Albin Rychlik a été déporté avec son frère et son père, le précurseur de la résistance polonaise dans le bassin de Montceau - voir sa biographie - . Inlassablement, il poursuit sa mission de témoignage dans les collèges de la région. Il fait partie des 100 déportés de France dont le récit a été filmé par la Fondation pour la Mémoire de la Déportation. Avec son accord, voici un extrait du document qui sert de trame à ses interventions … |

Le 18 juin 1943, les Allemands sont arrivés à Mont-Saint-Vincent et ont demandé où habitait monsieur RYCHLIK ; un paysan les a amenés jusqu'à nous. Mon père et moi nous avons été arrêtés dans les bois, ils nous ont emmenés à Chalon-sur-Saône, puis Autun et de nouveau à Chalon. Les gardiens de prison à Chalon étaient des soldats allemands.

Les cellules de la prison étaient remplies de punaises et elles nous empêchaient de dormir la nuit. Le jour, les interrogatoires avec la Gestapo reprenaient et ceci pendant six jours durant ; ils voulaient à tout prix savoir combien d'aviateurs anglais nous avions passés en zone libre.

Nous sommes restés un mois à Chalon, puis ils nous ont emmenés à Dijon.

La prison à Dijon est sale, avec des punaises aussi ; la nourriture y est infecte, la soupe servie dans des gamelles de soldats, toutes rouillées et souvent percées, si bien qu'il faut tout avaler d'un seul coup, ne rien perdre.

A Dijon, la Gestapo c'était encore autre chose, des coups de pieds, des coups de poing, cela a duré trois à quatre jours. Par la suite nous sommes passés devant le tribunal, et un colonel allemand nous a demandé notre nom, la date de naissance et l'adresse, puis il nous a fait sortir en nous disant que nous étions classés N.N. (= Nacht un Nebel = Nuit et Brouillard, déportés destinés à ne pas revenir)

Ensuite nous sommes emmenés à la prison militaire du Cherche-Midi à Paris. Cellule individuelle pendant quelques jours. Ensuite nous sommes rassemblés dans une grande cellule pour quelques jours et après cela Fort de Romainville ; ils nous ont mis dans des casemates, c'était dur parce que l'eau ruisselait le long des murs ; nous étions en novembre 1943, il y avait seulement une grille.

Le 25 novembre 1943, départ pour I'Allemagne, arrivée à Strasbourg, puis de Strasbourg on repart en direction de la France, on ne comprenait pas, et on arrive à Rothau ; c'est la gare du Struthof. Natzweiler aurait pu rester un site magnifique, lieu rêvé des touristes et des skieurs. Pendant quatre ans, le génie malfaisant des Allemands en a fait un camp de désolation, d'horreur, et de mort.

[une page du site de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation donne des précisions sur ce convoi parti de Paris le 25 novembre 1943 vers le camp de Natzweiler, cliquer ici]

Notre convoi de détenus est accueilli par une troupe de S.S. hurlants, à tête de mort, et accompagnés de chiens féroces. Dans un froid glacial, sous la neige, à coups de crosse de fusil, nous sommes pousses dans les camions qui rapidement traversent le petit village alsacien où malgré les ordres formels de l'occupant de tenir les volets fermés, nous avons pu apercevoir par quelques persiennes restées entrouvertes des femmes qui pleuraient tout en nous faisant des signes d'amitié.

Après avoir parcouru les huit kilomètres de cette route en lacets, nous arrivons devant une porte grillagée, l'entrée du camp de Natzweiler-Struthof.

Rapidement éjectés des camions, nous sommes alignés par rangs de cinq. C'est le sinistre commandant Kramer qui nous accueille et son discours ne nous laisse plus aucun doute sur le sort qui nous attend : "idiotes créatures, vous avez lutté contre la grande Allemagne, sachez que si vous êtes entrés par la porte de ce camp, vous n'en sortirez que par la cheminée du crématoire". Après son discours, nous descendons tout en bas du camp où se trouvent les salles de douches de désinfection ainsi que le four crématoire.

Dépouillement total, nudité complète, vêtements, montres, bagues, bijoux, tous objets personnels, ceintures, chaussures enfouies dans des sacs papier, étiquetés, numérotés, suspendus, rangés, alignés, tout cela leur sera rendu lorsqu'ils auront mérité leur libération.

Défilé à poil, repérage des dents en or, un bien peu réjouissant spectacle collectif de corps nus, déjà stigmatisés par l'âge, les sévices, les tortures, la prison, la faim, le transport en convoi et la soif. Nouvelles formalités, les premiers élans des tondeuses, têtes baissées, la tondeuse laboure crânes et thorax, debout, jambes écartées, coupées, égratignées, poils arrachées par touffes, souvent entamés sexes et bourses.

Autre séquence, nécessité et hasard de la distribution des vêtements, sur ceux-ci nous devons peindre deux liserais rouges ainsi que les lettres N.N.

A apposer sur chaque jambe de pantalon et sur le dos des vestes, nous recevons un triangle de tissu rouge sur lequel figure la lette F et une bande de tissu avec le numéro de matricule qui sera désormais notre seule appellation 6601 – 6602 – 6603 (les numéros d'Albin, de son frère et de son père).

Pour chaussures des claquettes à semelles de bois revêtues d'une bande de tissu et pour chaussures un morceau de toile à enrouler autour du pied. Le lendemain, vaccinations piqûres. Pourquoi ? Avec quoi ? Encore un mystère, c'était au bras, à la poitrine, toutes faites en série par des médecins et des infirmiers qui étaient détenus comme nous.

La même seringue sert pour plusieurs patients, pas d'aseptisation entre chaque piqûres.

II faut rapidement apprendre la discipline du camp, se ranger dans un parfait alignement par cinq, enlever immédiatement sa coiffure au commandement, et la remettre, de même savoir répondre à l'appel en Allemand de son numéro.

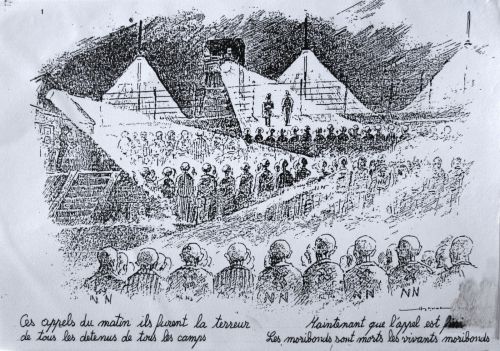

Dès le lendemain matin quatre heures, toilette torse nu, dans les vasques débitant I'eau glacée de la montagne ; il faudra ensuite aligner les couvertures sur les paillasses, avaler en quelques minutes une décoction saccarinée bouillante et sortir pour déblayer la neige sur les places on se fera rappel et où nous resterons debout sous la bourrasque à attendre le levé du jour.

Pendant les appels interminables, des camarades achevaient de vivre ou de mourir. L'appel terminé, l'un portant l'autre ou le soutenant tous, nous allions au travail, colonne fantôme de ces Français qui, sur des centaines de mètres, portaient d'énormes pierres, poussaient des brouettes par des chemins impossible et glissants. Je comptais, hélas, parmi ces Français aliénés par tant de souffrances. Les S.S. profitaient de notre faiblesse et de notre résignation forcée pour nous zébrer le dos avec leurs gourdins.

Qu`il était réjouissant pour les S.S. le spectacle de tous les détenus rassemblés pour assister à la pendaison publique d'un camarade coupable seulement d`avoir couru vers la liberté, et qui mettait un point final au supplice préliminaire de soixante coups de bâton appliqués par des mains vigoureuses.

Je revois aussi ces "squelettes vivants" qui tentaient de gravir les escaliers du camp ; pour y parvenir, ils s`aidaient des bras et des jambes et, lentement, hésitant après chaque marche, ils finissaient par y arriver.

Si la faim, la peur, les tortures, les conditions de travail inhumaines, la maladie et les humiliations étaient similaires dans tons les camps, dans celui du Struthof, les médecins bourreaux pratiquaient en plus d`atroces expérimentations médicales sur des cobayes vivants on des cadavres gazés, exécutés dans la chambre à gaz située dans un bâtiment extérieurs au camp.

Le camp était composé de dix-sept baraquements dont quatre sont actuellement conservés ; ils étaient tons de mêmes dimensions, 44 mètres de long et 12 mètres de large. Les quatre baraquements conservés sont le crématoire, où se trouve un four qui servait a l'incinération des prisonniers morts, le baraquement des cellules où !es prisonniers étalent enfermés avant leur exécution, les cuisines et un baraquement qui sert actuellement de musée.

La chambre à gaz n'était pas sur place ; elle se situait à 1km 500 du camp. La carrière où les prisonniers travaillaient se situait à 1 km du camp. Ce camp était entouré d'une double épaisseur de barbelés électrifiés à 380 volts. Tout au long de ces barbelés se trouvaient huit miradors où la surveillance se faisait vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Dans les baraquements, les détenus étaient deux à quatre par lit. Les condamnés à mort étaient parfois seize à dix-huit dans des cellules qui n'étaient pas très grandes et où ils ne pouvaient pas bouger.

LE KOMMANDO DE KOCHEM…

Au matin du 13 mars 1944, un ordre retentit : "dehos les Français ! ". Le SANS prend nos numéros et nous rentrons achever notre travail. Mais nous ne savons toujours pas ce que signifient ces formalités ; nous n'en attendons rien de bon.

Le soir seulement, nous apprendrons enfin qu'il est question d'un départ pour un kommando nouvellement créé ; comme toujours on nous fait de magnifiques promesses : travail assis en usine…Après quatre ou cinq appels des nom, prénom, numéro, date de naissance, profession, appels qui sont toujours autant d'interminables pauses dans la neige, on nous donne des Zebra, une veste, un manteau net un calot rond, puis on nous isole dans un block.

Le lendemain après-midi nous sommes à la gare devant des wagons à bestiaux. Heureusement il y a de la paille, car il fait froid, très froid. On nous verrouille dans les wagons, les sentinelles restent dehors avec les chiens.

Au matin avant le jour, deux soldats montent, ce sont les soldats de la Luftwaffe qui nous garderont au kommando. Pendant le trajet, ils se tiennent près de la porte ouverte, ils semblent inquiets, apeurés, sans doute les SANS leur ont dit que nous étions des bandits et que tout est à craindre de notre part. Il fait de plus en plus froid car l'air s'engouffre par la porte maintenue ouverte par nos gardiens qui se sentent ainsi plus en sécurité.

Nous arrivons à Strasbourg alors que le jour pointe. Ceux d'entre nous qui parlent Allemand arrivent à dissiper un peu l'inquiétude de nos sentinelles. Avec le jour, ils ont déjà plus d'assurance. Nous passons encore une nuit dans notre wagon à bestiaux.

Dans l'après-midi, nous arrivons à Kochem, gentille petite ville au bord de la Moselle, à trente kilomètres de Coblence. Kochem nous offre un panorama splendide.

On nous remet une gamelle rouge et nous partons à pieds. Nous traversons la vilel qui est tout en longueur le long des rives de la Moselle. Les habitants nous regardent avec curiosité, les femmes nous crachent dessus et les enfants nous jettent des pierres. Nous faisons 7 km à pieds sur une belle route le long de la rivière. Nous faisons halte à Brutig, tout retard pris dans la colonne est difficilement récupérable. On nous entasse dans une immense grange. Nous sommes trois cents, dont une centaine de Français.

Rien n'a été prévu pour notre arrivée ; la vie fut hallucinante, mais comment pouvions-nous nous douter que ce lieu serait pour nous un enfer ?

Le travail harassant, notre existence s'en allait chaque jour sous les coups, le travail et par manque total de nourriture.

On nous met au travail dès le lendemain de notre arrivée ; il faut faire une route de cinq kilomètres qui va du village à l'extrémité du tunnel. Elle sera terminée en huit jours, mais à quel prix ; les coups pleuvent, il faut aller plus vite, plus vite, plus vite encore. L'Allemagne sent que le temps presse et qu'il faut installer rapidement des usines souterraines de V1 à l'abri des bombardements ; il faut travailler comme des forçats et la faim est de plus en plus effroyable. Les nazis nous disaient : la guerre va durer encore six ans et vous serez d'ici là tous naturellement crevés.

La vie extrêmement dure devient chaque jour plus affolante, le travail, les coups, les hurlements que nous entendons du matin au soir, ces hurlements !, le froid, la faim.

Les kapos nous font des discours, prétendent que la dysenterie qui sévit est due aux légumes crus. Mais ils ne disent pas que la principale cause de cette dysenterie, c'est le manque de nourriture, car de cette maigre pitance qui devait nous être distribuée, ils nous volent la plus grosse partie pour la partager avec les civils allemands pour avoir du schnaps. Jamais de soupe, ni matin, ni soir ; toutes les distributions sont faites méchamment, à coups de pieds ou de poings.

En plus de ces traitements infâmes, il y a le travail le matin : lever à quatre heures, rassemblement rapide dans la petite cour, tout le monde va au travail, jeunes et vieux, malades ou non. Nous allons hébétés, décharnés, harassés, le ventre crispé par notre faim terrible. Nous allons donc, nous soutenant aux bras les uns des autres, toussant, crachant, car l'humidité du tunnel favorise toutes les affections pulmonaires. Horde de spectres en marche vers la seule mort libératrice.

A l'entrée du tunnel, ancienne champignonnière, on nous distribue des pics et des pelles ; il s'agit de démolir l'ancien écoulement d'eau. Il faut creuser une tranchée de 1 mètre 50 de large sur 1 mètre de profondeur, pour enlever les vieux tuyaux crevés ; nous sommes dans l'eau glacée jusqu'aux genoux car lorsqu'on a froid, on n'est pas tenté de s'arrêter de travailler. Des civils nous dirigent, l'injure à la bouche, la trique à la main, supervisant tout cela. Les kapos distribuent des coups pour donner satisfaction aux civils qui mouchardent.

Les pulmonaires étaient nombreux, combien de tuberculoses furent contractées dans ce tunnel !

Nombreux aussi les dysentériques qui vingt fois par jour allaient s'accroupir au-dessus d'une caisse aménagée à cet effet, et qui retournaient patauger dans l'eau, et qui devaient de leurs bras amaigris lever le pic bien haut au-dessus de leur tête.

A midi, nous avions une halte de trois quarts d'heure pour manger dans des gamelles sales notre litre de soupe de rutabagas liquide que nous avalions avec délice, et quelles précautions pour ne pas en perdre une goutte ; il fallait voir avec quel soin les gamelles étaient raclées, les cuillères sucées.

Ces tortionnaires, pour els avoir vus et avoir vécu avec eux, sont une race de monstres qui se sont dégradés pour toujours. Les uns pour avoir ordonné les crimes, les autres pour avoir obéi, beaucoup par sadisme et avec une satisfaction profonde.

Les jours s'ajoutaient aux jours et nos forces s'en allaient, et des camarades mouraient.

Le dimanche, le travail cessait vers 3 heures de l'après-midi.

Pour se laver, quatre robinets pour trois cents détenus mais seuls les Allemands peuvent y accéder.

En vingt-six jours, je ne me suis ni lavé ni déshabillé.

Les poux alors commençaient à faire leur apparition.

Un jour, on entendit des allusions à un éventuel retour ; ce fut alors le sujet de toutes les conversations. Un soir après avoir touché notre pain, notre joie ne connut plus de bornes : on nous annonçait : "les Belges et les Français N.N dehors ! On vous a amenés ici par erreur, les N.N ne sortent pas des camps".

Donc nous partons, on nous hisse dans des camions, puis la gare, les wagons à bestiaux. Les wagons sont partagés en trois par des barbelés, le milieu est réservé à la garde. Nous pénétrons dans les extrémités en nous glissant à plat ventre sous les fils de fer, une trentaine à chaque bout, la paille n'est que de la poussière mélangée aux excréments de ceux qui nous ont précédés. Nous resterons dans ce wagon deux jours et deux nuits, avec un peu de pain mais rien à boire.

Le matin de Pâques à la gare de Rothau, sur le quai, l'état-major est là, la matinée est grise. On démolit les barbelés du wagon et bientôt nous sommes dehors, je me hisse péniblement dans un camion.

Nous regagnons la neige, et le camion déverse son lamentable chargement à la porte du camp que nous avions quitté, pleins d'espoir pour la plupart, 26 jours auparavant et que nous regagnons avec 34 manquants sur 150."

Le 2 septembre suivant (de l'année 1944), le camp de Natzweiler est évacué devant l'avance alliée. Les 3 Rychlik partiront alors vers Dachau, deux jours et deux nuits de wagons à bestiaux, puis vers Görlitz… Les deux frères seront libérés en mai 1945 et rapatriés, leur père sera abattu dans un fossé par un gardien lors d'une marche forcée.

____________

Pour en savoir plus sur le camp de Natzweiler-Struthof, vous pouvez visiter ce site internet : http://www.struthof.fr/

.

A découvrir aussi

- Léon Jarmuzek, mon grand-oncle...

- Franciszek Skoczylas et Henryk Kwiecien, ma famille...

- La complainte du prisonnier - Léon PATEREK

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 456 autres membres